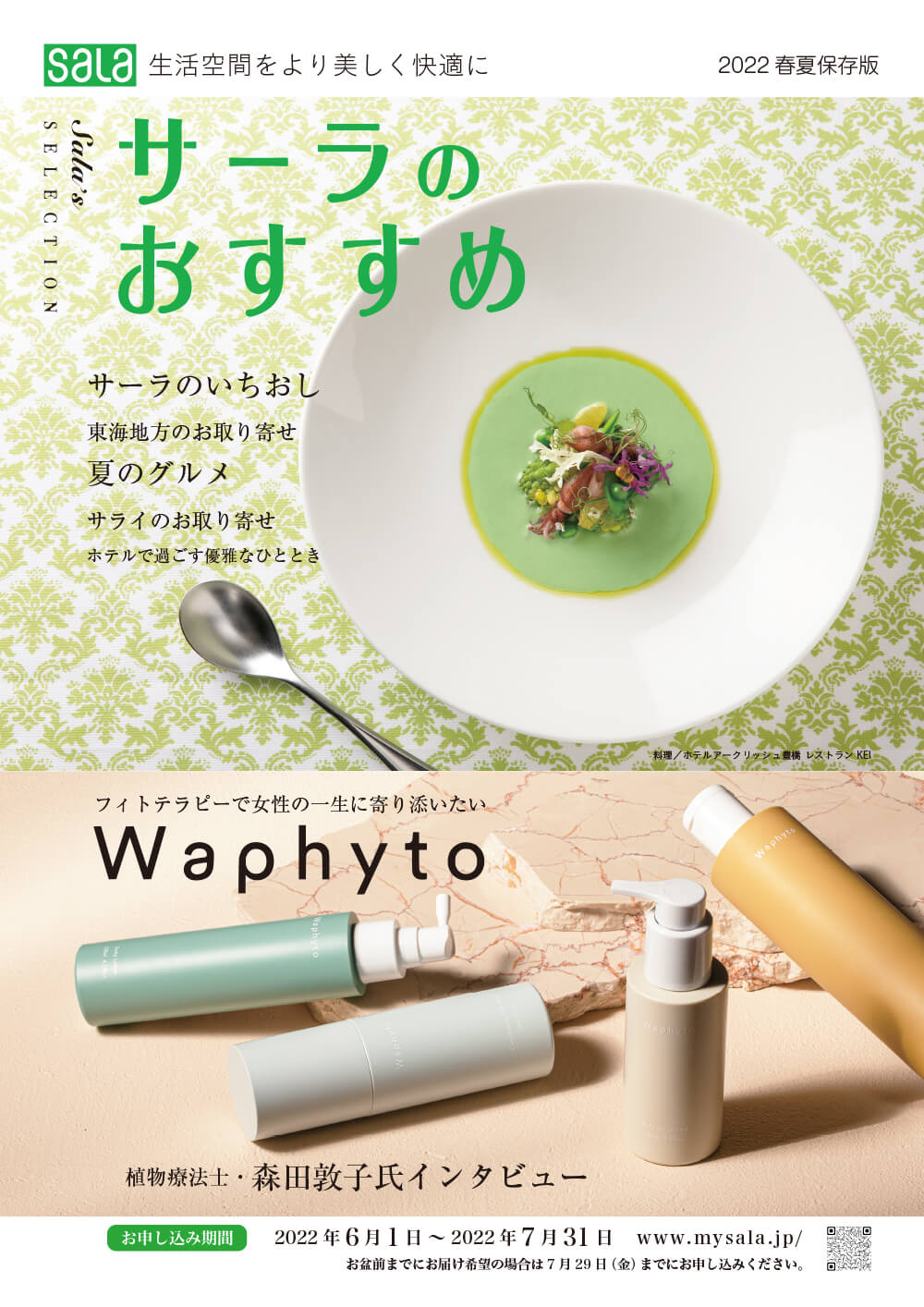

- フィトテラピーとの運命的な出会い

-

私は豊橋で生まれ、教育者である両親のもと、地元の植物や土壌、自然が身近にある環境で育ちました。大学卒業後は某航空会社に就職して客室乗務員として働いていましたが、身体を壊し、20代半ばにして自身の身体と向き合わざるを得なくなったという状況が、逆に私の新たな契機となって、1992年、以前から興味のあった植物療法、フィトテラピーを学ぶためフランスへ渡ることを決意したのです。

パリでは13大学の医薬学部で医薬学、植物療法学などを学び、さらにロンドンにある婦人科の病院で仕事にも就きました。植物療法によって身体が驚くほど回復していくのと同時に、ヨーロッパの医療現場に立ち合うことで、日本がこの分野においてどれほど遅れているかも痛感しました。そこで、実際の体験者である私自身が、フィトテラピーを日本で実践しようと帰国を決めました。

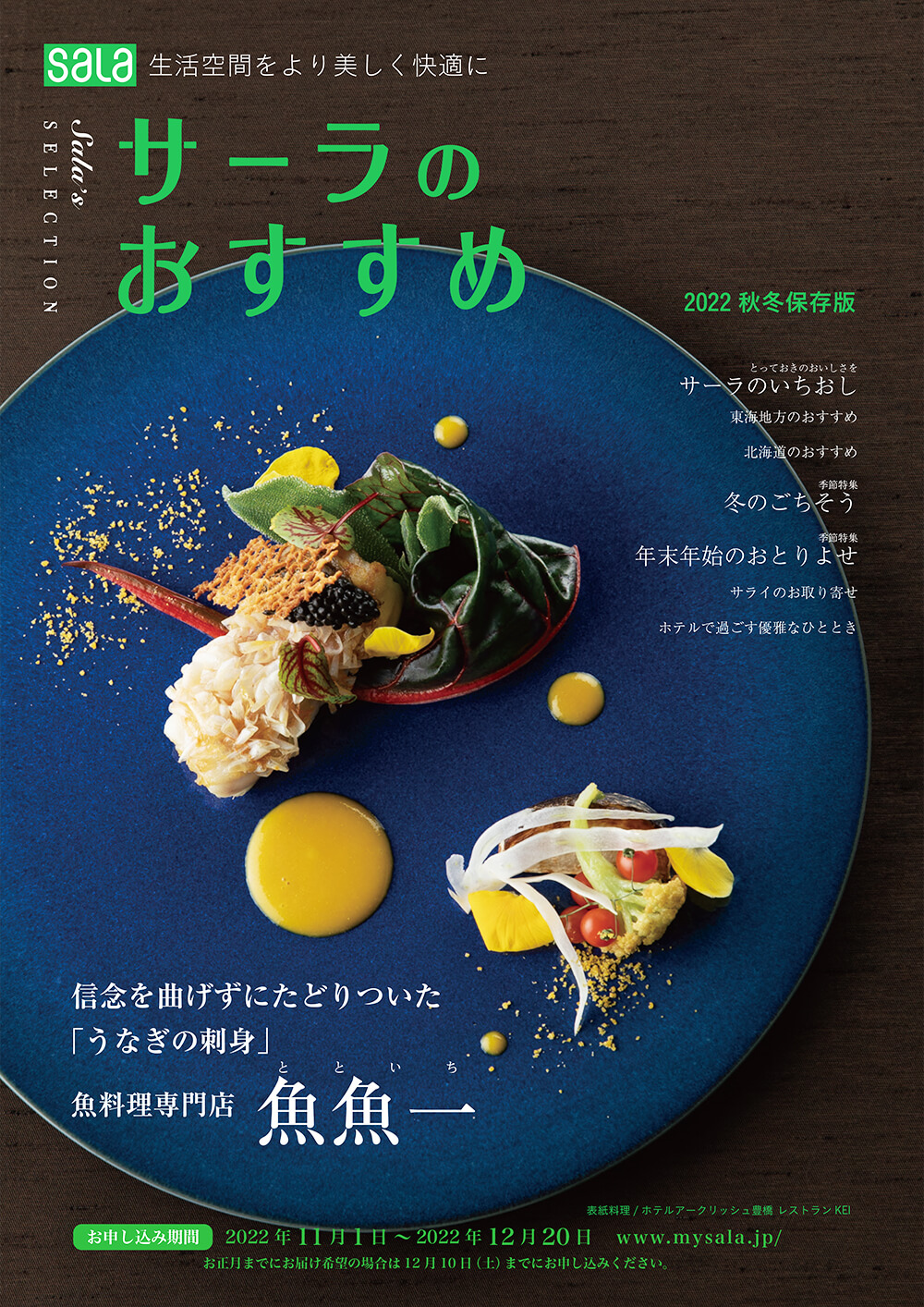

- スタートは東三河から!

-

帰国してまず着目したのは、地元である東三河の土壌でした。実は、私の母は化学の教師でしたが、同時に地質学の研究者でもあって、幼い頃から地元で採取された化石を前に、なぜここで化石が採れるのか…つまり、『ここは中央構造線の断層帯という、全国的にも極めて特殊でエネルギーを持った土壌である』なんて話は普段から聞かされていましたし、その土に含まれる微生物や菌などにより、ビタミンやミネラル豊富な野菜やくだもの、特に薬草が育つということも知っていたんです。

それを裏付ける歴史的なエピソードとして、戦国の世にあって長寿を全うした徳川家康も、自身が本草学を学び、東三河の薬草を使った薬や薬酒、保存食などを作らせていたことが記録に残されているんですよ。

もちろん、もっと学術的な知識、特に土壌については、豊橋の「地下資源館」に何度も足を運んだり、関係論文を読みあさりました。その結果、ヨーロッパ、アメリカ、インド、東アジアなどに原材料を求めなくても、日本の、しかも地元愛知の植物で製品化できると確信。この東三河から日本のフィトテラピーを発信しようと決断しました。