昔、今川義元公の時代、この吉田宿(豊橋)で魚の商いができるのは、安海熊野社の境内のみと定められていた。その辺りは魚町と呼ばれ、江戸時代には吉田宿の半数近い人口がそこに集中する商業の中心地となった。

- 創業と販路の拡大。

-

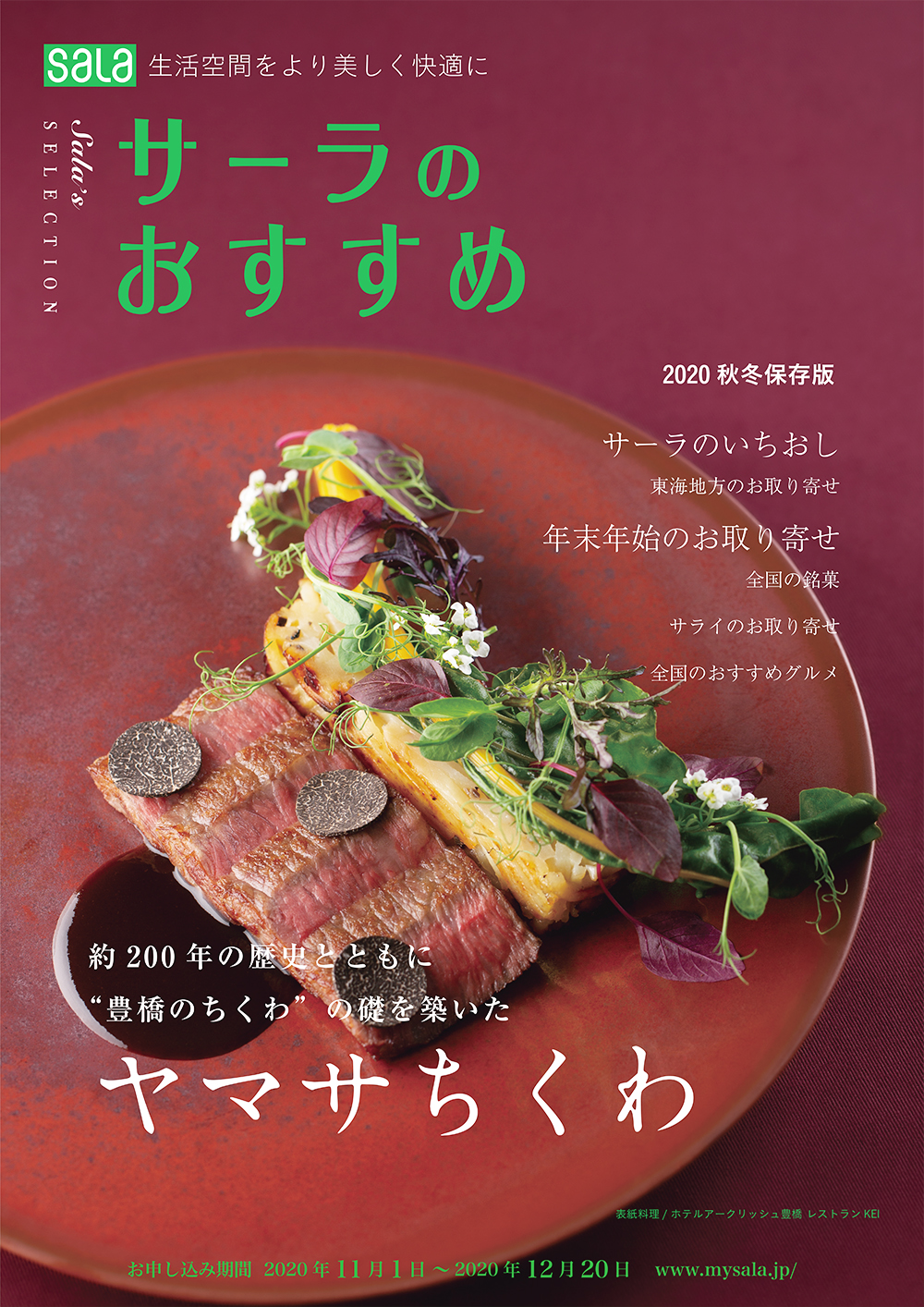

実は、戦災で過去帳などの記録がすべて焼けてしまいわからないことも多いのですが、今から約200年前、当家の祖先もその魚町で魚の卸しなどをやっていたようです。初代・佐藤善作は、父親から“どんな商売でもいいから自ら起業せよ”という教えのもと育ったらしく、四国の金比羅様へお参りした際、ご当地名物のちくわを食べてその味に感激して、これは商売になる!と思ったんですね。地元に戻ってさっそく製造に取りかかって〈ヤマサちくわ〉が創業されました。

すると、東海道を往来する人々の間で、吉田宿のちくわがおいしいと評判に。そこで次は、三河湾の塩を信州まで運ぶ陸路「塩の道」を利用して商いを拡大。塩の箱にちくわを入れて輸送すれば、塩の力で水分が抜けて腐ることなく、ちょうど到着する頃にはカチカチのフリーズドライ状態になるんです。海がない土地で魚肉は貴重な食材ですから。それを水に入れてふやかし、煮炊きして食べたそうです。また、城下には川湊があって、その水路には伊勢へ行き来する船が出入りしていました。つまり、城下町、塩の道、川湊という3つの条件が揃って、うちのちくわが広まっていったんです。

- ちくわのスタンダードへ。

-

明治に入ると、当社で技術を学んだ弟子たちが、贈答用のちくわや、家庭用のちくわ、東京などへの出荷専門店など、さまざまな業態別に分業のような形で店を構え、多い時期には市内に60~70店ものちくわ屋ができました。そして昭和2年、豊橋に鉄道が開通して駅のホームで立ち売りを開始すると、それが人気を呼び、“豊橋のちくわ”は全国的に有名になりました。ちなみにみなさん「ちくわ」といえば両端が白くて真ん中がしわしわでこげ目がついたものを想像しませんか? 本来、そのデザインは当社が元祖。つまり、“豊橋のちくわ”がちくわという食品のスタンダードになるほど、一世を風靡したという証しですね。

ところが、そんな時代もつかの間。戦災で町全体が焼失し、豊橋のちくわ屋は壊滅的なダメージを受けました。そのとき私の祖父にあたる五代目は、戦後の焼け野原にいち早く工場を再建。ちくわの組合や業者に掛け合って組織をひとつにまとめあげると、魚の仕入れもうちが一括してやることで原料を行きわたらせ、とにかく地元で商売が成り立つように尽力した。いわゆる“中興の祖”ともいうべきすごい人物です。そして、その工場が魚町本店のある所です。