- 都市計画がパン屋になった

-

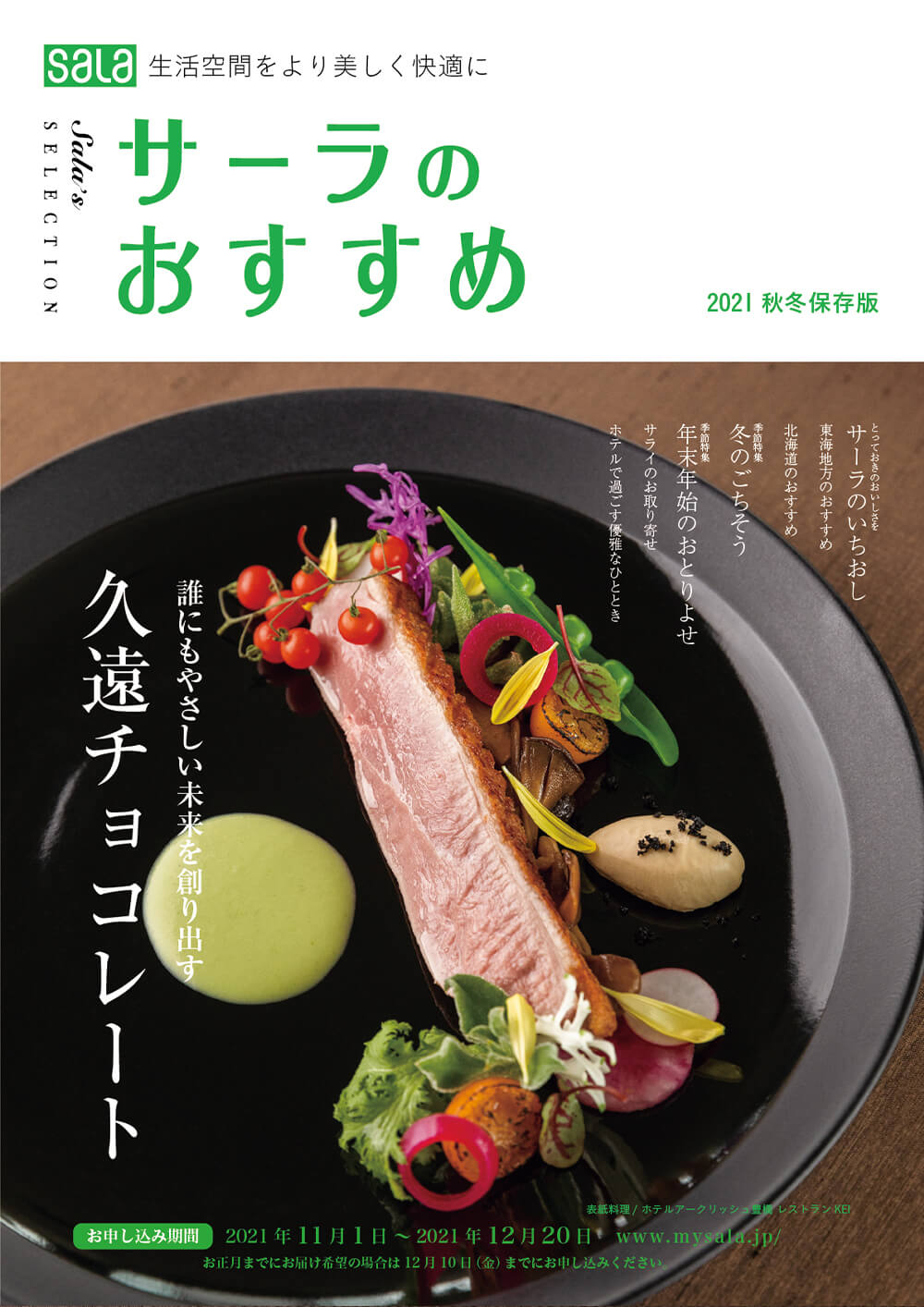

〈久遠チョコレート〉の前身はパン屋。大学は理系出身で都市計画を専攻していた夏目氏が、突然、経験ゼロのパン作りに舵を切ったのは、「仕方ない」というキーワード。

- 居場所ではなく「働ける場所」を

-

僕は大学の土木工学の分野出身で都市計画とか駅のバリアフリー化などについて学んでいました。そこで、障がい者の方々とディスカッションするという機会があり、そこで初めて、障がいを持つ方々が社会で生活していく大変さを知りました。

卒業後は就職して都市計画の仕事をしていたのですが、ちょうど「交通バリアフリー法」が施行された時期で、当時はまだ、使う人がいないものを作っても意味がないとか、理想はわかるけど資金がないから仕方ない…という返事が返ってくる。この「仕方ない」が、以前、福祉施設で聞いた答えとリンクしたんです。「障がい者」という属性がついたとたん、働く場所はほぼなし、福祉施設で働いても収入は月1万円未満…でも、障がいが重いから仕方ない。受け入れる以外に選択肢がないということばでした。同時にこれで人生のスイッチが入りました。物事を「仕方ない」で片付けていたら社会も自分も変わらない。僕は障がいのある方々の居場所ではなく「働ける場所」を作ろう!と。

- パン屋が教えてくれたこと

-

初の起業にパン工房を選んだのは、パンは毎日食べるものだからという理由です。でも、その時点ではパン作りの知識はもちろん、商売経験もゼロでした。そこで、まず事業計画書を作って「会社四季報」にのっている企業を片っ端から訪ねました。…今思えば、若かったですね(笑)。ほとんどが門前払い。そんな中、地元の「敷島製パン」(パスコ)さんが、実際は難しいだろうがその情熱には心動かされたと、閉店店舗にあった機材を無償で貸してくださり、さらに職人のOBの方も派遣してくださった。それを機に銀行の融資も取り付け、ついに1号店の開業に到りました。

開店時には3名の障がい者を雇用しました。もちろん、最初はパンを作るのもレジを打つのもすべてマンツーマン。ちょっとでも目を離せば、パンは焦げているし、醗酵も失敗、レジでも騒ぎが起きている…。とはいえ、障がい者の給与改善を大命題として掲げているから、どれほど非効率であっても先に進むしかないんです。開店と同時に大赤字で、崖から転がり落ちるどころか、崖から直下でしたね。

ところが、そんなある日、レジ担当の女性がお給料でノートとペンを買ってきたんです。それに毎日、懸命に何かを書いているので聞いてみると、パンの名前と値段を書いて覚えているというんですね。彼女は計算ができないので、お客さまがレジに来ると、恐怖でパニックを起こしていたんですが、パンの名前と値段を打ち込めばレジスターが計算してくれることは理解できたから、それさえ覚えればいいんだ!と文房具店に向かったんです。その頃には、毎日のように焦げていたパンもきれいに焼きあがることが多くなっていました。「できないこと」の範囲は、人や周囲が勝手に決めつけているだけで、どれだけ信じて待つかで、人の可能性って広がるって実感した瞬間でした。